Oleh: Adriansa Manu

AGAR kaum tani bisa menjadi bagian dari agenda politik kelas pekerja, maka aktivitas produksi petani di pedesaan mesti kita letakkan dalam kerangka teori yang benar. Untuk itu, kita perlu mengetahui hubungan produksi masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam rangka berkontribusi terhadap hal tersebut, tulisan ini hendak memotret hubungan produksi petani kakao di Desa Katu, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Agar kita tidak keluar dengan definisi yang salah tentang hubungan produksi masyarakat di pedesaan, maka sebaiknya kita membedakan pengertian corak produksi feodal dan corak produksi kapitalis terlebih dahulu. Ini agar kita tidak kebingungan dan mencampuradukkan teori dalam menganalisa masyarakat semacam ini.

Feodalisme, Kapitalisme dan Hybrid Subsumption

Pertama, terkait corak produksi feodalisme. Menurut Marx, aspek paling mendasar dari corak ini adalah sistem agraria, seperti yang berlangsung pada abad pertengahan Eropa, dimana mayoritas penduduk terlibat dalam aktivitas produksi pertanian. Dalam feodalisme, petani cenderung mengendalikan produksi, karena mereka menguasai alat-alat produksi. Misalnya, pemilikan/penguasaan/pengelolaan usaha pertanian oleh keluarga petani, dengan luas lahan usaha bergantung pada rasio antara tanah dan tenaga kerja, keadaan geografis, tingkat teknologi, dan karakter setiap keluarga sebagai landasan atau sumber tenaga kerja. Ini jauh berbeda dengan corak perbudakan dan kapitalisme, dimana para budak dan kelas pekerja upahan tidak menguasai alat-alat produksi.

Dalam feodalisme, kelas yang memerintah terdiri dari para tuan tanah yang mengeksploitasi para petani yang tidak merdeka. Tidak merdeka atau dieksploitasi artinya, meskipun para petani mengendalikan alat-alat produksi, namun mereka harus menyerahkan kerja lebih (surplus-labour) dalam bentuk uang, hasil pertanian atau pelayanan kerja kepada para tuan tanah (lord). Jika tidak, maka para tuan tanah akan menggunakan kekuasaan politik, hukum, atau norma-norma sosial untuk memaksa para petani. Dengan kata lain, perampasan kerja lebih berlangsung melalui penggunaan kekerasan ekstra-ekonomi (extra-economic coersion). Para tuan tanah menggunakan kerja lebih terutama untuk membiayai kekuasaannya secara politik dan militer guna menghadapi konflik dengan sesama kelas tuan tanah dan menghadapi perlawanan petani.

Kedua, terkait corak produksi kapitalisme, kelompok liberal kerap menyamakan kapitalisme dengan uang dan perdagangan. Misalnya, jika kelompok masyarakat telah melakukan pertukaran barang dan/atau menggunakan uang dalam pertukaran, maka masyarakat tersebut sudah dapat disebut berada dalam pusaran kapitalisme. Berbeda dengan Marx, kapitalisme menurutnya mesti dipahami sebagai sebuah corak produksi. Bagi Marx, hal pertama dan paling utama, kapitalisme mesti dilihat sebagai hubungan eksploitasi kelas, yakni kelas kapitalis mengeksploitasi kelas pekerja bebas, melalui perampasan ‘nilai lebih’ (surplus-value). Menurutnya, eksploitasi terhadap buruh terjadi karena kelas buruh memproduksi nilai (value) melebihi nilai yang mereka peroleh dalam bentuk upah.

Dia memberikan definisi yang ketat terhadap kelas yang fundamental dalam kapitalisme, yakni kelas kapitalis dan kelas proletar. Kelas kapitalis adalah pemilik alat-alat produksi, tenaga kerja dan hasil produksi, yaitu komoditi yang akan dijual. Sementara kelas proletar (pekerja) adalah buruh bebas yang menjual tenaga kerjanya tanpa paksaan kepada kelas kapitalis tertentu.

Bagi Marx, kapitalisme ditandai dengan produksi komoditi bukan untuk penggunaan langsung, tetapi untuk diperjualbelikan melalui pertukaran (pasar). Produksi komoditi ini menggunakan tenaga kerja upahan dan menghasilkan keuntungan atau “nilai-lebih” untuk terus-menerus diinvestasikan melalui pembelian kembali tenaga kerja dan alat-alat produksi guna meningkatkan skala produksi dan keuntungan (profit).

Dari dua pengertian corak produksi di atas, jelas bahwa praktek kerja petani di pedesaan maupun praktek kerja non-formal di kota-kota tidak sepenuhnya memiliki ciri-ciri khusus feodalisme atau kapitalisme. Namun, Marx telah mengantisipasinya dengan memformulasikan pengertian khusus untuk dapat mengerti hubungan produksi masyarakat semacam ini, yakni ‘hybrid subsumption’ sebagai fase transisi dari suatu moda produksi pra-kapitalis menuju kapitalisme.

Dalam hybrid, sudah tidak ada hubungan produksi pra-kapitalis seperti feodalisme. Karena tidak ada tekanan ekstra ekonomi terhadap produsen langsung, termasuk produsen kecil langsung di sektor pertanian atau pembuat barang-barang kerajinan tangan. Pada waktu yang sama, proses produksi juga tidak secara langsung dikontrol atau diawasi oleh kapital. Para pemberi pinjaman uang dan pedagang memberi uang muka kepada para produsen langsung dan mengeksploitasi mereka seperti parasit. Menurut Marx, “hybrid subsumption” adalah sebuah proses yang berlangsung di antara hubungan pra-kapitalis dan ‘formal subsumption’ di bawah kapital.

Mekanisme kerja dalam hybrid biasanya terjadi lewat: pertama, pengerahan tenaga kerja bebas melalui pemberian upah harian dengan waktu tertentu. Di sini, pemilik alat produksi tidak mengontrol atau mengawasi selama proses produksi atau subordinasi kerja berlangsung. Kedua, para pemilik alat produksi saling menyewakan tenaga kerja fisiknya, dengan cara melakukan pertukaran tenaga kerja dalam waktu tertentu.

Ketiga, tenaga kerja rumah tangga, anak/istri/mertua/sepupu atau bahkan ipar dikerahkan secara gratis oleh pemilik alat produksi dalam rumah tangga tertentu, dimana hasil produksi dikonsumsi bersama atau sebagian “surplus” dimiliki oleh kepala rumah tangga secara terus-menerus. Model ini adalah pengerahan tenaga kerja berbasis rumah tangga.

Dari tiga model kerja di atas, pemilik sama sekali tidak melakukan tekanan ekstra-ekonomi, seperti yang terjadi dalam corak produksi feodal. Para pekerja bebas bekerja di mana pun dan pemilik tidak mengontrol proses produksi seperti dalam kapitalisme.

Bentuk-bentuk Kerja Petani Katu

Di Desa Katu, kita temukan petani dengan kelas-kelas yang berbeda. Ada petani yang memiliki luas tanah antara 4-15 hektar, 2-4 ha dan 0,5-2 ha. Mereka tidak saja terdeferensiasi, tetapi paling utama adalah saling berhubungan di antara mereka, terutama dalam hubungan-hubungan produksi.

Untuk menggambarkan hubungan produksi di antara petani di Katu, maka saya akan mengelompokan tiga model kerja yang saling berhubungan. Pertama, pengerahan tenaga kerja bebas melalui pemberian upah harian dalam waktu tertentu. Misalnya, dari pukul 10.00 hingga 17.00. Di sini, pemilik lahan tidak mengontrol atau mengawasi selama proses produksi atau subordinasi kerja berlangsung. Selama proses kerja berlangsung, para buruh tani ini hanya beristirahat ketika makan siang dan saat minum air. Para pemilik lahan biasanya juga ikut bekerja.

Kedua, para pemilik alat produksi saling mempertukarkan tenaga kerja mereka, tetapi tidak saling memberi upah. Tidak ada waktu kerja yang pasti dalam model kerja ini, bergantung pada kesepakatan. Dalam model kerja ini, pemilik hanya menyiapkan makanan, rokok dan kebutuhan lainnya selama kerja berlangsung. Para petani Katu menyebut model kerja ini sebagai sistem kerja paratei atau mombewalo. Setiap petani yang bergabung dalam model kerja ini akan mendapat giliran kerja. Ketiga, tenaga kerja rumah tangga, anak, istri, mertua, sepupu dan ipar, yang dikerahkan secara gratis. Sama dengan model pertukaran tenaga kerja, tidak ada waktu yang pasti dalam proses kerja berbasis rumah tangga ini. Hasil produksi biasanya dikonsumsi secara bersama atau sebagian ‘surplus’ dimiliki oleh kepala rumah tangga tertentu secara terus menerus.

Dari ketiga model kerja di atas, terlihat bahwa tidak ada bentuk-bentuk subordinasi kerja seperti dalam proses kerja kapitalisme. Dan tidak pula seperti corak produksi feodal dimana tuan tanah mengambil kerja surplus para produsen (petani) kecil lewat mekanisme ekstra-ekonomi atau paksaan kekerasan.

Hanya saja para petani kaya ini seringkali mempraktikkan kecurangan kepada petani miskin lewat mekanisme utang dan mengeksploitasi para petani seperti parasit. Misalnya, petani-petani miskin, karena tidak memiliki uang tunai, harus meminjam uang kepada petani kaya. Sebagai gantinya para petani akan dipekerjakan dalam waktu tertentu tanpa upah dengan modus membayar utangnya kepada petani kaya. Selain itu, para petani miskin juga akan diberikan sejumlah kebutuhan, seperti pupuk atau pestisida, untuk dapat melunasi utangnya tersebut. Petani miskin ini kemudian akan memberikan hasil panennya seperti kakao atau komoditi lainnya kepada petani kaya. Selama utangnya dianggap belum lunas, maka selama itu pula, ia tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

Pengerahan Tenaga Kerja Petani Kakao di Katu

Ulasan di atas sebetulnya telah menguraikan bagaimana petani di Katu mengorganisasikan kerja ke dalam bentuk-bentuk kerja yang tidak sama antara petani kaya dan petani miskin. Tetapi untuk mengerti lebih dalam tentang pengerahan tenaga kerja khusus untuk komoditi kakao, saya akan berusaha merekam kembali proses kerja dalam bentuk-bentuk kerja yang terjadi di antara petani Katu.

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, pengerahan tenaga kerja di Katu memiliki tiga model yakni: (1) Pengerahan tenaga kerja berbasis rumah tangga (2) Pertukaran tenaga kerja, dan (3) Pemberian upah kerja. Di sini, ada kecenderungan petani miskin dan petani kaya mendominasi model kerja tertentu. Petani miskin dengan luas kebun kakao < 1 hektar mengandalkan pengerahan tenaga kerja berbasis rumah tangga, sementara petani dengan luas lahan 1 – < 2 hektar, mempraktekkan tiga model kerja di atas. Namun, dalam proses kerja, mereka sering menggunakan model pertukaran tenaga kerja. Sementara, petani kaya lebih banyak menggunakan model kerja berbasis pada upah.

Dalam sejarah, pengerahan tenaga kerja ini terjadi secara berjenjang, bergantung pada luas lahan yang mereka miliki, misalnya, pemilik lahan 2 – < 4 dan > 4 hektar. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat produksi yang mulai tinggi. Misalnya, petani kaya mampu mengintensifkan tanaman kakaonya dengan meningkatkan penggunaan alat pertanian, seperti mesin, tangki, racun rumput dan pupuk dalam perawatan berkala. Hal ini tidak terlepas dari keahlian dan pengetahuan mengelola untuk memelihara tingkat produksi kakao secara lebih memuaskan. Hasil produksi biasanya tidak langsung digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan atau lainnya, tetapi pemilik akan kembali melakukan pembukaan lahan baru untuk memperluas lahan kakaonya. Sementara itu, pemilik juga akan menyimpan sebagian uangnya untuk digunakan dalam proses pengerahan tenaga kerja upahan atau untuk kebutuhan kerja dalam proses produksi. Petani kaya selalu membuka lahan baru setiap satu tahun dan pengerahan tenaga kerja di sini cenderung lebih tinggi.

Apa yang terjadi dengan petani yang memiliki luas lahan < 1 hektar? Setiap panen raya, ia hanya mendapatkan hasil sedikit. Misalnya, petani yang memiliki lahan 0,5 hektar yang sudah panen, jika dalam perawatannya baik, maka ia akan memperoleh hasil paling tinggi 60 kg. Petani-petani berkekurangan ini, selama proses produksi (tahap dimana kakao belum panen), menjual tenaga kerjanya kepada petani kaya ataupun petani menengah. Petani miskin tidak selalu mampu memberi upah selama proses produksi. Mereka hanya bisa memberi upah jika lagi beruntung atau mendapatkan kelebihan dari penjualan tenaga kerjanya atau hasil komoditi lainnya. Selama proses produksi berlangsung, petani miskin mendominasi pengerahan tenaga kerja berbasis rumah tangga selain juga terlibat dalam pertukaran tenaga kerja.

Sementara, petani kaya dengan berbagai macam modus sering kali memberikan sejumlah peralatan kerja kepada petani-petani miskin, seperti racun rumput dan peralatan lainnya, sehingga membuat mereka menjadi bergantung. Implikasinya, para petani miskin hampir tidak punya waktu merawat kebunnya atau kadang kala istri dan anaknya ia kerahkan untuk mengurus kebunnya. Namun, anak dan istrinya juga kadang ikut menjual tenaga kerja mereka kepada petani-petani yang dapat memberikan upah.

Kategori petani miskin ini tergambar dari luas kebun miliknya, yakni antara 0,5 hingga 1 hektar. Sementara, hasil produksi biji kakao yang mereka peroleh setiap panen antara 50 hingga 200 kg. Petani-petani miskin sering mempraktekan model kerja berbasis rumah tangga dan pertukaran tenaga kerja, karena ongkosnya lebih murah.

Mereka juga tidak dapat memperluas lahannya seperti halnya petani kaya. Hal tersebut disebabkan oleh: pertama, petani miskin kekurangan modal atau sama sekali tidak memiliki modal. Hasil produksi kakao yang sudah panen tidak cukup digunakan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi mengintensifkan lahan kakaonya; kedua, dalam proses produksi, petani miskin tidak memiliki alat pertanian seperti halnya petani kaya yang telah menggunakan alat pertanian modern (mesin, pestisida, pupuk, dsb.), sehingga tingkat produksi tanaman kakao mereka jauh lebih rendah dibanding dengan petani yang sudah menggunakan mekanisme kerja yang kompleks.

Dari segi pengerahan tenaga kerja, petani kaya sanggup mengerahkan buruh harian hingga 10 orang petani, bahkan lebih, dalam sekali kerja, katakanlah, saat pembersihan. Berbeda dengan petani-petani menengah dan miskin yang jika menyewa tenaga kerja lewat model kerja upahan, mereka hanya bisa mempekerjakan 1 orang buruh saja.

Kesulitan petani miskin dalam memproduksi kakao terletak pada ‘tenaga-tenaga produksi’ dan ‘hubungan-hubungan produksi’ sebagai syarat untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Karena selalu dihambat oleh dua aspek ini, petani miskin tidak dapat meningkatkan produksi seperti halnya petani kaya. Pengerahan tenaga kerja masih mengandalkan cara kerja berbasis rumah tangga dan pertukaran tenaga kerja. Sementara, petani kaya kapan saja dapat mengerahkan tenaga kerja baik berbasis rumah tangga, pertukaran tenaga kerja maupun upah. Sistem upah selalu dipakai untuk mengintensifkan tanaman kakaonya tanpa harus menunggu giliran dalam bentuk pengerahan tenaga kerja lain.

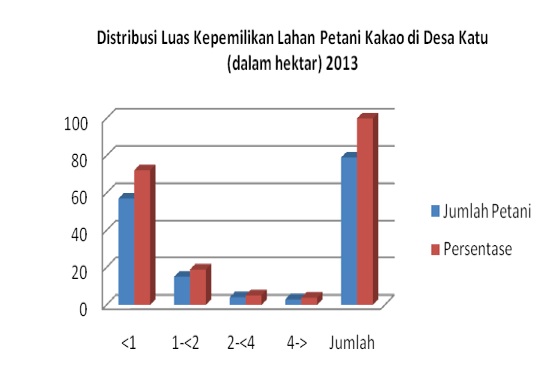

Pada tahun 2013, distribusi kepemilikan tanah petani Katu berubah secara cepat sejak kakao menjadi komoditi andalan, dimana segelintir petani menguasai tanah lebih luas (lihat grafik). Sementara, hampir 80 persen petani mengasai tanah di bawa 1 ha.

Grafik tersebut memperlihatkan distribusi luas kepemilikan lahan petani kakao di desa Katu, yang cenderung terkonsentrasi pada segelintir petani sejak kurun waktu 5 tahun terakhir. Apa yang bisa kita lihat dari kecenderunagan ini? Pertama, petani kaya selalu merencanakan perluasan kebun kakao dari hasil perolehan produksi. Kedua, pengerahan tenaga kerja semakin kompleks dan petani kaya telah sepenuhnya mengintensifkan tanaman kakaonya dibandingkan dengan komoditi lainnya. Ketiga, penggunaan alat pertanian sudah termekanisasi dan kerja mulai terorganisir.

Penutup

Dengan memeriksa hubungan-hubungan produksi di antara petani, kita akan menemukan ketimpangan kepemilikan tanah. Misalnya, ada petani kaya yang memiliki tanah cukup luas dan mempekerjakan petani-petani tidak bertanah sebagai buruh upahan. Hasil produksi mereka digunakan tidak saja untuk kebutuhan subsistensinya, tetapi juga untuk menyewa buruh dan perawatan, serta jika memungkinkan, mereka akan memperluas lahannya. Ada petani dengan tanah seadanya, yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan subsistensi keluarganya. Ada juga yang masuk hutan mengumpulkan rotan atau getah damar, lalu dijual untuk memperoleh uang tunai.

Situasi petani kakao di Katu adalah salah satu contoh empirik untuk melihat kecenderungan ini. Melalui proses sejarah yang panjang dan juga karena dominasi kapitalisme global, lahir kepemilikan tanah yang berbeda-beda di antara mereka. Seperti petani yang memiliki tanah luas untuk komoditi kakao dan petani kecil (miskin) dengan luas tanah kecil-kecil. Mereka tidak saja terdiferensiasi, tetapi telah saling mempekerjakan melalui kerja upahan. Bahkan eksploitasi dalam tingkat tertentu terhadap petani miskin telah terjadi. Seperti pemberian upah rendah, pembagian hasil kerja yang timpang dan mekanisme pemberian utang kepada petani kecil agar tenaga kerjanya terus dikuras oleh petani kaya.

Dengan demikian, gerakan kelas pekerja mesti memikirkan alternatif terhadap dinamika kelas yang terjadi dalam petani. Pertama, karena kaum petani rentan dengan perampasan tanah oleh kelas kapitalis. Kedua, karena di antara mereka juga terjadi kecenderungan konsentrasi penguasaan tanah yang melahirkan bentuk-bentuk kerja yang eksploitatif.***

Penulis adalah Manager Yayasan Tanah Merdeka Palu

Daftar Pustaka

D’Andrea, Claudia (2003). Kopi, Adat dan Modal, Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah. Jakarta: Yayasan Tanah Merdeka, Tanah Air Beta & Sajogyo Institute.

Manu, Adriansa (2015). “Hubungan-hubungan Produksi Petani Kakao di Katu.” Draf skripsi pada program sarjana sosiologi, Universitas Tadulako.

Sangaji, Anto (2013). “Kapitalisme dan Tenaga Kerja Cadangan.” Draf bacaan pendidikan Ekonomi Politik, Yayasan Tanah Merdeka (YTM).

___________ (2013). “Apropriasi Nilai Lebih.” Draf bacaan Ekonomi-Politik, Yayasan Tanah Merdeka (YTM).

___________ (2014). “Gambaran Masyarakat Berkelas di Indonesia.” Draf bacaan Ekonomi-Politik pada diskusi Yayasan Tanah Merdeka (YTM).

Sumber: Indoprogress.com, edisi 28 Januari 2016

Tinggalkan Balasan